Affaire Bettencourt : anatomie du glissement entre "je décide pour toi" et abus de faiblesse

Analyse d'un cas d'école : comment le glissement imperceptible entre décision pour autrui et abus de faiblesse révèle une zone grise où beaucoup s'autorisent à franchir la ligne rouge.

Bienvenue sur Longévité, le média qui décortique l’adaptation de la société au vieillissement.

Cette semaine, j’ai écrit un chapitre de mon livre en cours d’écriture. Ce nouveau chapitre est consacré à un pilier de mon engagement dans ce secteur : le respect de la liberté des citoyens, quel que soit leur âge. Durant les recherches et travaux préparatoires, j’ai étudié la très médiatique affaire Barnier - Bettencourt.

Je vous en propose aujourd’hui une analyse à froid. Parce que j’y vois une formidable illustration de la frontière entre influence et manipulation. Entre conseil et forçage de main.

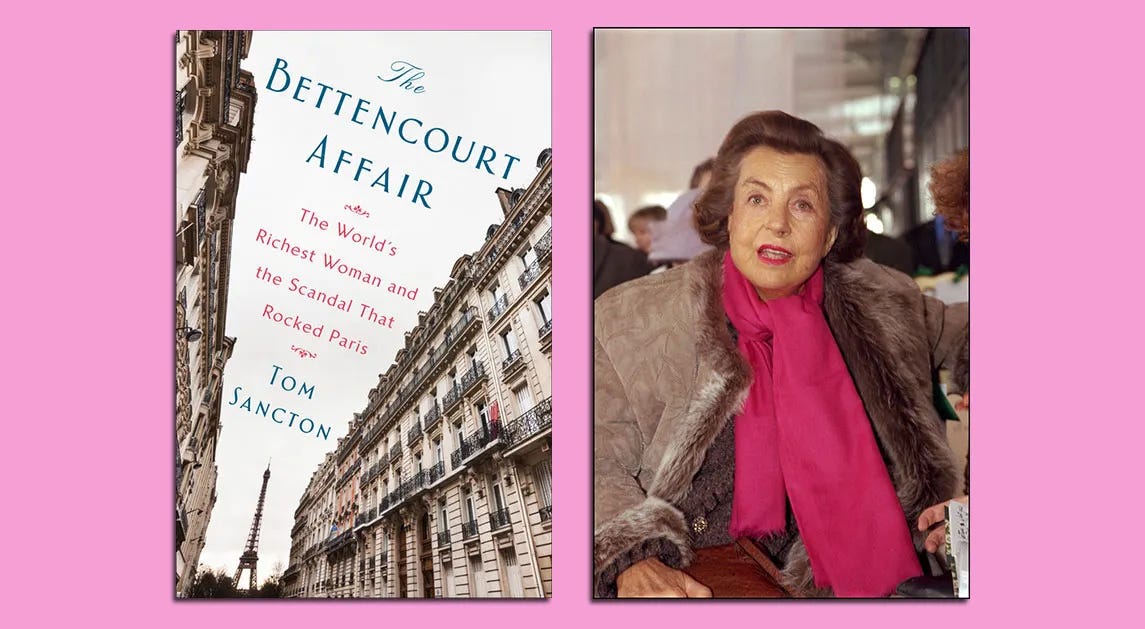

Je vous invite donc à découvrir mon étude de ce fait divers sordide qui a dû son hypermédiatisation à la renommée de sa victime, la femme la plus riche du monde.

Entre 2009 et 2013, l’affaire Bettencourt a captivé la France.

Les médias se sont emparés de tous les angles : l’abus de faiblesse présumé, les enregistrements clandestins du majordome, le scandale politico-financier, la fraude fiscale.

Le grand public a découvert une femme fortunée, Liliane Bettencourt, dont l’entourage se disputait l’influence et les faveurs.

Au centre du maelström : François-Marie Banier, photographe accusé d’avoir exploité la vulnérabilité de l’héritière de L’Oréal pour obtenir près d’un milliard d’euros en donations.

La dimension politique et judiciaire de l’affaire a éclipsé une question plus profonde, qui concerne pourtant chaque famille confrontée au vieillissement d’un proche :

Où commence l’abus de faiblesse ?

Comment distinguer l’influence légitime de l’emprise condamnable ?

À quel moment franchit-on la ligne rouge qui sépare l’aide bienveillante de la manipulation ?

Revoir l’affaire Bettencourt, c’est affronter une vérité inconfortable : le glissement vers l’abus n’est pas toujours brutal.

Il peut être progressif, presque imperceptible, surtout quand il se drape dans les habits de l’amitié, de la gratitude ou de la sollicitude familiale.

Une relation qui commence comme tant d’autres

En 1987, François-Marie Banier rencontre Liliane Bettencourt lors d’une séance photo pour le magazine Égoïste. C’est d’abord une relation artistique classique : Banier est un photographe reconnu, Bettencourt une mécène fortunée qui s’intéresse à son travail. Rien d’anormal à ce qu’une collectionneuse d’art soutienne un artiste qu’elle apprécie.

Les premières donations, dès 1996, s’inscrivent dans cette logique de mécénat. En 2001, la cession de la nue-propriété de douze tableaux de maîtres - Picasso, Matisse, Mondrian - peut encore se justifier par cette passion commune pour l’art. Entre 1997 et 2005, Banier reçoit 108 millions d’euros. Des sommes considérables, certes, mais proportionnées à la fortune colossale de Bettencourt et compatibles avec une amitié sincère entre une femme seule, veuve depuis 2007, et un confident qui partage ses goûts.

À ce stade, rien ne distingue vraiment cette relation de nombreuses amitiés intergénérationnelles entre artistes et mécènes. Les tribunaux eux-mêmes reconnaîtront plus tard que jusqu’en 2006, les donations pouvaient s’expliquer par une générosité libre et éclairée.

Le tournant de septembre 2006

Mais septembre 2006 marque une rupture. Liliane Bettencourt fait une mauvaise chute aux Baléares. Les expertises médicales ultérieures identifieront rétrospectivement ce moment comme le début des troubles cognitifs les plus apparents. Or, c’est précisément à partir de cette date que les donations explosent.

Le 14 septembre 2006, dans “une certaine précipitation” selon les juges, Banier obtient une assurance-vie de 262 millions d’euros. En octobre, 2 millions de francs suisses. Le 18 décembre, 11 millions d’euros. L’accélération est spectaculaire : 250 millions d’euros en 2006, alors que les années précédentes oscillaient entre 6 et 56 millions.

Les certificats médicaux commencent à s’accumuler. En décembre 2007, le Dr Michel Kafalat constate “une altération de ses facultés mentales de nature à justifier l’instauration d’une mesure de curatelle”. En avril 2008, le Dr Philippe Azouvi conclut que Bettencourt présente “au moins depuis septembre 2006 une probable vulnérabilité liée à une vraisemblable affection neurologique dégénérative”. En septembre 2010, le Dr Christophe de Jaeger certifie des “facultés cognitives nettement altérées”, avec désorientation temporo-spatiale sévère, oublis, périodes de confusion.

Pourtant, les donations continuent. En 2008, 3 millions d’euros en livres précieux. En 2009, 1,2 million dont un tableau de Munch. Au total, entre 2006 et 2010, plus de 414 millions d’euros - dont 262 millions d’assurance-vie. Sur l’ensemble de la relation, Banier aura reçu entre 820 et 993 millions d’euros selon les estimations.

Les témoignages des employés révèlent une transformation progressive. Claire Thibout, ancienne comptable, rapporte une conversation fin 2006 où elle dit à Banier :

“Vous avez vu son état, vous savez qu’elle est très malade.”

Sa réponse :

“Tant qu’elle n’est pas sous tutelle, elle peut signer.”

Cette phrase suggère moins un plan prémédité qu’une opportunité saisie - la différence étant juridiquement ténue mais psychologiquement significative.

Des employés rapportent aussi des comportements qui contrastent avec l’amitié affichée. Patrice de Maistre, gestionnaire de fortune, lui dit dans un enregistrement :

“Une ou deux fois, il a été violent avec vous, c’est inacceptable.”

Une amie raconte que durant la maladie d’André Bettencourt, l’époux de Liliane, Banier surgissait quotidiennement en lançant :

“Pas encore crevé, le vieux ?”

La frontière juridique : trois éléments cumulatifs

L’expertise médicale décisive a lieu le 7 juin 2011. Cinq médecins examinent Liliane Bettencourt, alors âgée de 88 ans, lors d’une visite surprise à 8 heures du matin à son domicile parisien. Les conclusions sont sans appel : “démence à un stade modérément sévère”, associant maladie d’Alzheimer et troubles vasculaires. Bettencourt est incapable de donner la date du jour, son âge, de répéter trois mots qu’elle vient de lire. Un expert parle de “coquille vide”.

En 2015, le tribunal correctionnel de Bordeaux condamne Banier à trois ans de prison dont trente mois ferme. En appel, en 2016, la cour confirme l’abus de faiblesse tout en allégeant la peine : quatre ans avec sursis, 375 000 euros d’amende, confiscation d’une partie de ses biens.

Pour qu’un abus de faiblesse soit caractérisé juridiquement, l’article 223-15-2 du Code pénal exige trois éléments cumulatifs.

Une vulnérabilité particulière de la victime. L’âge avancé seul ne suffit pas. Il faut une fragilité psychologique ou physique particulière. Dans le cas Bettencourt, la cour a relevé “son grand âge, sa santé physique délabrée, son état dépressif, sa solitude affective, ses troubles de mémoire récurrents et, enfin, sa surdité profonde qui lui fait perdre des informations et corrompt son jugement”.

L’abus proprement dit. L’auteur doit avoir profité de cette vulnérabilité pour obtenir quelque chose de gravement préjudiciable. La jurisprudence tend à présumer l’existence d’un abus dès qu’une personne vulnérable accomplit un acte gravement préjudiciable sans raison apparente.

L’intention. L’auteur doit avoir connaissance de la vulnérabilité et l’avoir volontairement exploitée. Depuis la loi du 12 mai 2009, il suffit que la vulnérabilité soit “apparente ou connue de son auteur”. Lorsque l’auteur appartient à l’entourage proche, cette connaissance sera plus facile à prouver.

C’est cette conscience de la vulnérabilité de l’autre - et la décision de l’exploiter plutôt que de la protéger - qui transforme une relation légitime en infraction pénale.

Au-delà du cas Bettencourt : des questions qui nous concernent tous

L’affaire Bettencourt révèle que le glissement vers l’abus n’est pas toujours brutal. Il peut être progressif, presque imperceptible. Entre 1987 et 2006, la relation Bettencourt-Banier ressemble à beaucoup d’amitiés intergénérationnelles. C’est l’exploitation méthodique d’une vulnérabilité cognitive croissante, à partir de 2006, qui transforme cette relation en infraction pénale.

Ce fait divers interroge moins la conduite de Banier que l’isolement progressif de Liliane Bettencourt.

Comment une femme aussi fortunée, entourée d’un personnel nombreux, a-t-elle pu se retrouver dans une telle vulnérabilité ?

Les tensions familiales préexistantes - les relations difficiles entre mère et fille - ont créé un vide affectif que Banier a comblé. La plainte n’est déposée qu’en décembre 2007, alors que les employés alertent depuis des mois. La mise sous tutelle n’intervient qu’en octobre 2011, cinq ans après le début des troubles cognitifs identifiés médicalement.

Mais au-delà du cas d’espèce, l’affaire pose une question qui concerne des milliers de familles : où commence l’atteinte aux droits de nos parents âgés ?

L’anthropologue Frédéric Balard, qui a étudié les dynamiques familiales autour du grand âge, identifie un phénomène qu’il nomme le “transfert d’autorité”. Dans les situations d’aidance installées, les décisions concernant la personne âgée sont parfois prises par les enfants, “par la force des choses”.

Ce transfert se fait soit traditionnellement, par reconnaissance implicite que l’enfant ‘sait’, soit selon des dynamiques genrées : dans les couples où la responsabilité était partagée, l’enfant de sexe opposé au survivant endosse une responsabilité de genre. Ce glissement progressif des responsabilités transforme la relation parent-enfant, inverse les rôles, crée une infantilisation qui ne dit pas son nom.

Balard montre que ces transferts d’autorité se font souvent sans questionnement, comme s’ils allaient de soi. Or, ils peuvent rapidement dériver vers des formes de maltraitance psychologique, même quand l’intention est bienveillante.

Son travail met en lumière un paradoxe : ces nonagénaires et centenaires sont des pionniers de la longévité, confrontés à l’absence de référentiel vécu par leurs propres parents. Ils inventent leur vieillesse. Nous ne pouvons pas leur imposer un modèle que nous n’avons pas nous-mêmes expérimenté.

Respecter le droit de décider, même dans la fragilité

La loi française est pourtant claire : les personnes âgées ne forment pas une catégorie juridique distincte avec des droits diminués. L’article L.311-3 du Code de l’action sociale et des familles énonce que toute personne a droit “au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement”. C’est à elle de décider pour sa vie de tous les jours, son logement et ses habitudes.

Même sous tutelle, le consentement de la personne doit être recherché si elle est en capacité de l’exprimer. Le tuteur ne peut pas décider seul du placement en EHPAD. L’article 459-2 du Code civil est explicite : “la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. En cas de difficultés, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué statue.”

La vulnérabilité ne supprime pas le droit de décider de sa vie. Elle impose simplement d’éclairer différemment les choix, de multiplier les garde-fous, de rester vigilant. Mais entre vigilance et ingérence, la frontière est celle du consentement.

L’affaire Bettencourt nous rappelle qu’il existe une ligne rouge à ne jamais franchir : celle qui consiste à exploiter consciemment la vulnérabilité d’autrui pour en tirer avantage. Entre influence légitime et abus frauduleux, la différence tient à cette conscience de la vulnérabilité de l’autre - et à la décision de l’exploiter plutôt que de la protéger.

Pour les familles comme pour les professionnels, la question reste la même : comment s’assurer que nos interventions, même motivées par l’inquiétude légitime, respectent la liberté de décision de nos aînés ? Comment éviter que la protection ne devienne emprise ? La réponse tient peut-être dans cette vigilance constante : toujours chercher le consentement, toujours respecter les choix exprimés, toujours privilégier l’autonomie sur la sécurité absolue.

Car au fond, vieillir en liberté, c’est conserver jusqu’au bout le droit de faire ses propres choix - même ceux qui inquiètent nos proches.