Couches pour adultes : le marché que personne ne veut voir venir

La Chine bascule en 2025, la France suit la même trajectoire. Pourtant, entre tabou et offre figée, nous refusons de nous préparer à un marché qui explosera d'ici 2030-2040.

Bienvenue sur Longévité, la newsletter qui décortique la société de la longévité. Je rebondis aujourd’hui sur un article lu sur Grand Continent à propos d’un impact étonnant du vieillissement de la population chinoise :

La Chine devrait rejoindre cette année le club restreint des pays qui vendent plus de couches pour adultes que pour bébés chaque année.

Le signal qu’on préfère ignorer

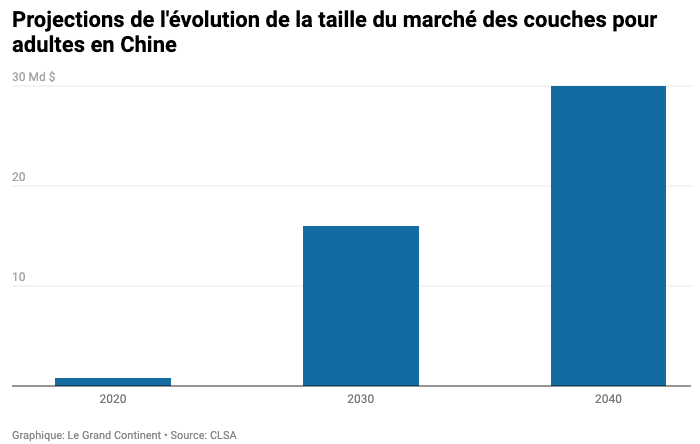

L’article de Grand Continent est factuel : dès cette année, les ventes de protections pour adultes dépasseront celles des couches bébés en Chine. Le marché, estimé à 9 milliards d’euros aujourd’hui, devrait atteindre 14 milliards d’euros en 2030 et 27 milliards en 2040. La démographie chinoise bascule : d’ici 2086, près de la moitié de la population aura plus de 65 ans.

Ce basculement n’est pas une anomalie asiatique. Le Japon l’a vécu dans les années 2010. La Corée du Sud s’apprête à le vivre aussi. Et la France ? Même trajectoire, même horizon. Ces pays ont quelques années d’avance sur nous, mais nous suivons exactement le même chemin démographique.

Ce chiffre m’a interpellé parce qu’il révèle un décalage français : nous savons que nous vieillissons, nous multiplions les rapports sur la dépendance, mais nous refusons de regarder les conséquences concrètes.

L’incontinence adulte en fait partie. J’ai donc creusé ce marché méconnu pour comprendre ses dynamiques et identifier les leviers de transformation.

Un problème qui touche tous les âges

Des chiffres qui dérangent

En France, plus de 3 millions de personnes vivent avec une incontinence urinaire. La prévalence augmente avec l’âge, c’est un fait : 12% des femmes de 20-29 ans sont concernées, 25% des 60-69 ans, 32% au-delà de 80 ans. Mais réduire l’incontinence au grand âge est une erreur stratégique.

L’incontinence d’effort frappe les femmes jeunes et actives, particulièrement après un accouchement. Les sportives de haut niveau en parlent désormais ouvertement. Chez les hommes, environ 30 000 prostatectomies sont réalisées chaque année pour traiter des cancers de prostate. 25% des patients développent une incontinence persistante au-delà de six mois.

Cette diversité des publics concernés devrait élargir le marché. Pourtant, l’offre s’adresse quasi-exclusivement aux seniors en situation de dépendance, comme si les autres n’existaient pas.

Un poids psychologique écrasant

Au-delà de la gêne physique, l’incontinence détruit l’estime de soi. Les victimes vivent dans l’angoisse de l’accident public, des mauvaises odeurs, du regard des autres. Ce stress provoque repli social et isolement.

Les chiffres sont éloquents : parmi 3 364 femmes employées de 18 à 60 ans souffrant d’incontinence sévère, 2% ont dû changer de métier à cause de ce handicap. Au Canada, 15,5% des femmes incontinentes souffrent de dépression, un taux qui grimpe à 30% chez les 18-44 ans. Chez les femmes continentes ? 9,2%.

L’incontinence empêche littéralement de dormir, crée une gêne quotidienne impossible à ignorer, dégrade la qualité de vie de façon insidieuse. C’est un problème douloureux, urgent, conscient. Pourtant, la honte empêche d’en parler, de chercher des solutions adaptées, d’exiger mieux.

Un marché qui existe... dans l’ombre

Des parcours d’achat révélateurs

La majorité des adultes acquiert leurs protections en pharmacie ou grande surface, sans prescription médicale, sans conseil, sans personnalisation. On se débrouille, on prend ce qu’on trouve, on évite d’en parler.

Certains bricolent des solutions artisanales : du sopalin glissé dans le slip, des serviettes hygiéniques détournées, des protège-slips empilés. D’autres passent par Amazon, où les commentaires révèlent la gêne. Si l’on en croit les avis, tout le monde achète pour un tiers : “acheté pour mon père, il les trouve très agréables à enfiler”. Personne n’avoue acheter pour soi, chacun se cache derrière un parent, un ami, un voisin imaginaire.

Cette discrétion imposée produit un marché figé où l’innovation peine à émerger. En pharmacie, la confidentialité prime sur l’accompagnement. En grande surface, on achète vite, on cache dans le caddie, on passe en caisse automatique si possible. Les industriels se contentent de produits standardisés, peu différenciés, positionnés sur le registre médical plutôt que sur le bien-être.

Une prise en charge inexistante

La prescription médicale joue un rôle marginal. Contrairement aux EHPAD où les protections sont intégrées dans la prise en charge, les adultes à domicile naviguent seuls. La Sécurité sociale ne rembourse pas ces produits. Certaines aides existent via l’APA ou le dispositif Oscar de la CNAV, mais elles sont limitées, méconnues, difficiles d’accès.

Les professionnels du care (SAD, SSIAD, CRT) pourraient jouer un rôle de conseil et d’orientation. Mais le cloisonnement des acteurs empêche les synergies. Les fabricants ne parlent pas aux distributeurs, qui ne parlent pas aux prescripteurs, qui ne parlent pas aux aidants. Chacun reste dans son silo, reproduisant des schémas obsolètes sans vision d’ensemble.

Les freins qui bloquent l’évolution

Le tabou étouffe le marché. Tant que l’incontinence sera perçue comme une maladie honteuse plutôt qu’un trouble à gérer, les consommateurs n’oseront ni demander conseil, ni chercher la meilleure solution, ni investir dans des produits premium.

L’absence de visibilité institutionnelle aggrave la situation. Hormis quelques campagnes de marques (Tena, Always Discreet), le sujet n’est porté ni par les autorités de santé ni par les assureurs. Aucune grande campagne de normalisation, aucun programme d’éducation, aucune stratégie de déstigmatisation.

Cette configuration crée un cercle vicieux : pas d’accompagnement, donc pas d’éducation du marché, donc pas de demande pour des produits innovants, donc pas d’investissement R&D, donc stagnation de l’offre.

Les signaux faibles d’une mutation en cours

L’innovation qui bouscule les codes

Quelques acteurs sortent des sentiers battus. Les protections lavables gagnent du terrain, portées par les préoccupations écologiques et économiques. Les textiles connectés émergent, avec des capteurs d’humidité et des alertes smartphone. Ces innovations demeurent marginales mais ouvrent des brèches.

Les produits biosourcés se développent, répondant à une demande de naturalité et de respect de la peau. Certaines startups proposent des protections premium, pensées comme des sous-vêtements normaux plutôt que comme du matériel médical. Cette évolution change la donne : on passe d’un produit subi à un produit choisi.

L’échec retentissant de DFree en 2019 illustre les pièges de ce marché. Ce dispositif japonais promettait de révolutionner la gestion de l’incontinence par impériosité : un capteur collé sur le bas-ventre alertait le porteur du taux de remplissage de sa vessie via smartphone.

L’idée était brillante, le produit fonctionnel, la couverture médiatique excellente. Pourtant, l’aventure s’est terminée dans l’indifférence après deux ans d’exploitation.

Preuve que la technologie seule ne suffit pas : il faut d’abord gagner la bataille culturelle.

L’e-commerce change les règles du jeu

Le développement des plateformes en ligne transforme la distribution. L’achat sur internet offre la confidentialité que recherchent les consommateurs. Il permet aussi l’émergence de nouveaux modèles : l’abonnement avec livraison régulière, la personnalisation des configurations, le conseil à distance.

Des acteurs comme 123osec ou abo-inco construisent leur stratégie sur ce créneau. L’abonnement fidélise, facilite la gestion des stocks, permet un dialogue direct avec le consommateur. Il ouvre la porte à des PME et startups plus agiles, capables de cibler des niches (bio, lavables, connectés) et de tester de nouveaux positionnements.

Cette rupture logistique s’accompagne d’une rupture relationnelle. En ligne, on peut poser des questions sans gêne, comparer les solutions, accéder à de la documentation. Le parcours client devient plus éducatif, moins subit.

Les prescripteurs informels montent en puissance

Les professionnels du care (SAD, SSIAD, CRT) jouent un rôle croissant. Ils conseillent, rassurent, sensibilisent sur la diversité des produits. Leur légitimité professionnelle contourne le tabou : ce n’est plus l’usager honteux qui demande, c’est le soignant expert qui recommande.

Cette montée en puissance des prescripteurs informels ouvre des opportunités business. Former ces professionnels, leur fournir des outils de conseil, construire des partenariats B2B avec les services à domicile : autant de leviers pour structurer le marché différemment.

La segmentation qui décloisonne

Quelques marques osent sortir du ghetto “seniors dépendants”. Tena lance des campagnes “tous âges”, Always Discreet cible les femmes actives, certains produits se positionnent sur le sport ou la maternité. Cette diversification élargit le marché potentiel et normalise progressivement l’usage.

Ne plus réserver les protections aux personnes âgées dépendantes change tout : le produit devient un accessoire de vie active plutôt qu’un marqueur de déclin. Cette évolution psychologique conditionne l’acceptabilité sociale et, par ricochet, l’innovation produit.

Ce qu’il faudra pour changer d’échelle

Ne pas compter que sur la démographie

La tentation est forte de miser sur la croissance mécanique du nombre de seniors. Erreur stratégique. Le marché se structurera d’abord par l’acceptabilité sociale et l’innovation. Un consommateur qui refuse le produit par honte ne l’achètera pas, même s’il en a besoin. Un produit perçu comme dégradant ne trouvera pas preneur, quelle que soit la taille de la cible démographique.

Les acteurs qui réussiront seront ceux qui transformeront la perception avant de vendre le produit. Ceux qui éduqueront le marché avant de le conquérir. Ceux qui normaliseront l’usage avant de le massifier.

Gagner la bataille culturelle

La déstigmatisation n’est pas un enjeu périphérique, c’est le cœur du réacteur. Les campagnes de communication doivent multiplier les angles d’attaque : témoignages, influenceurs santé, collaborations associatives, actions locales.

Cette bataille culturelle demande de l’investissement, de la patience, de la coordination entre acteurs. Elle ne se gagnera pas par des publicités “produits” classiques mais par une pédagogie de fond, une présence régulière, un travail sur les représentations.

Repenser toute la chaîne de valeur

Du fabricant au consommateur final, chaque maillon doit évoluer. Les industriels doivent investir en R&D pour proposer des produits différenciants. Les distributeurs doivent sortir de la logique “rayon médical” pour créer de vraies expériences client. Les prescripteurs doivent être formés, outillés, valorisés dans leur rôle de conseil.

Cette transformation nécessite des partenariats nouveaux, des collaborations inédites entre univers cloisonnés. Le secteur médico-social doit parler au retail, qui doit parler à la tech, qui doit parler aux assureurs. Le marché ne décollera que par cette hybridation.

Et si on arrêtait de vendre des couches ?

Voilà le vrai sujet : personne n’a envie d’acheter des couches pour adultes. Même avec le meilleur produit du monde, l’acte d’achat est désagréable, l’usage contraignant, l’image dégradante. La solution ne viendra pas d’un meilleur packaging ou d’une pub moins stigmatisante. Elle viendra d’une refonte complète de l’offre.

L’enjeu ?

Intégrer l’achat des protections dans un rituel de selfcare. Ne plus vendre un produit isolé mais un écosystème de services qui rendent la vie plus facile, plus agréable, plus digne. C’est cette approche que j’ai explorée dans le complément d’enquête réservé aux abonnés premium.

J’ai imaginé des bouquets de services adaptés aux différents publics : femmes post-partum, personnes actives avec fuites d’effort, seniors autonomes, aidants de proches dépendants.

Pour chacun, j’ai construit un package cohérent où les protections ne sont qu’une brique parmi d’autres : conseil personnalisé, suivi santé, produits complémentaires, communauté d’entraide.

Cette réflexion intéresse au-delà du seul marché de l’incontinence.

Elle offre une méthodologie transposable à d’autres services aux seniors : comment transformer un produit contraint en expérience désirable ?

Comment créer de la valeur autour d’un besoin peu gratifiant ?

Comment construire de la fidélité sur des usages tabous ?

J’ai imaginé une dizaine de cas différents et plutôt que de les énumérer dans la newsletter, j’ai créé un support plus visuel et dynamique sur Gamma (un générateur de contenu boosté à l’IA).

Je vous invite donc à consulter l’étude ici :

L’angle mort de la Silver économie

Ce marché des protections urinaires révèle un problème plus vaste : notre incapacité collective à regarder en face les réalités moins glamour du vieillissement. On préfère parler de silver surfeurs actifs, de coliving, d’innovations tech séduisantes.

L’incontinence ?

Trop gênant, trop médical, trop déprimant.

Cette fuite en avant nous prépare mal. Les entrepreneurs qui oseront saisir ce marché avant qu’il n’explose trouveront un océan bleu. Les autres se retrouveront à courir derrière, contraints de rattraper leur retard quand la demande aura explosé et que les positions seront déjà prises.

La Chine ne nous montre pas une révolution. Elle nous montre juste notre avenir démographique. À nous de décider si nous le subirons ou si nous le préparerons.

L’essentiel en 60 secondes

Pourquoi le marché des protections pour adultes est-il si tabou malgré son ampleur ? Parce que l’incontinence reste un sujet de honte sociale profonde. Pourtant, les chiffres sont massifs : 3 à 4 millions de Français concernés, marché de 800M€ à 1Md€, croissance de 5-7% par an portée par le vieillissement. Mais personne n’en parle : ni les médias, ni les politiques, ni même les acteurs de la Silver économie qui préfèrent les sujets “sexy” (robots, IA, silver surfers). Résultat : un marché colossal, invisible, sous-investi, dominé par quelques géants discrets (Tena, Hartmann) sans disruption notable depuis 20 ans.

Quelles sont les innovations possibles sur ce marché mature ? Nombreuses : (1) produits discrets/déstigmatisants (design moins “médical”, formats modernes), (2) abonnements DTC contournant la gêne de l’achat en pharmacie, (3) tech connectée (capteurs d’humidité alertant l’aidant, tracking pour éviter les infections), (4) solutions premium pour actifs 50-70 ans (incontinence légère, marché adjacent mal adressé), (5) circularité/eco-conception (lavables, biodégradables face au scandale écologique des 500 000 tonnes de déchets annuels). Le marché est mûr pour un “Airbnb des couches” mais personne n’ose s’y lancer par peur du stigmate.

Pourquoi si peu de startups se positionnent sur ce marché pourtant lucratif ? Triple barrière : (1) Tabou social (difficile de pitcher “je fais des couches pour vieux” en levée de fonds), (2) Complexité industrielle (normes sanitaires, certifications, logistique spécifique, barrières à l’entrée), (3) Distribution difficile (pharmacies captives des marques historiques, seniors réticents à l’achat online, prescription médicale nécessaire pour remboursement). Les rares acteurs qui osent (ex: quelques DTC) restent marginaux. Le marché attend son Tesla : un acteur qui brisera le tabou par le design et l’expérience client.