De l'Himalaya à l'EHPAD : ce que la polémique Arc'teryx nous apprend sur les malentendus entre générations

Décryptage d'une polémique : pourquoi dirigeants sexagénaires et consommateurs trentenaires ne parlent plus la même langue

Bienvenue sur Longévité, le média où je décrypte la Silver économie.

L’intergénérationnel est au cœur de cet essai où j’ai analysé les fondements générationnels d’un énorme clash (un bad buzz stratosphérique) provoqué par une opération de com ratée de la marque de sportswear Arc’teryx, peu connue en France - et en tout état de cause, de moi - mais renommée en Chine.

À travers cet exemple frappant d’un conflit générationnel marqué, je veux vous aider à répondre à LA question :

Comment anticiper les conflits intergénérationnels ?

Remerciements

Cette analyse s’inspire du travail d’ Amber Zhang dans la newsletter Baiguan. Baiguan produit des études économiques sur le marché chinois et offre un éclairage précieux sur les transformations de ce pays. Je suis abonné depuis quatre ans à cette publication. J’y puise des analyses qui dépassent le simple cadre économique pour révéler les dynamiques d’une société en mouvement.

L’article d’Amber Zhang sur la polémique Arc’teryx explore les fondements culturels de cette controverse.

Elle analyse les écarts entre les différentes composantes de la société chinoise, les phénomènes de repli identitaire, la critique croissante de ce qui ne vient pas du “mainland”. J’ai choisi de prolonger son travail en me concentrant sur l’angle générationnel. Son analyse des fractures culturelles chinoises reste la base de cette réflexion. Cette capacité à déceler dans l’actualité chinoise des clés de compréhension sociétale fait de Baiguan l’une de mes sources les plus utiles.

La genèse

Le 19 septembre dernier, la marque canadienne Arc’teryx (propriété du conglomérat chinois Anta Sport depuis 2019) et l’artiste Cai Guoqiang organisent un spectacle de feux d’artifice baptisé “Dragon Ascendant” au Tibet, à 5 500 mètres d’altitude. L’événement veut célébrer la puissance et la vitalité à travers l’un des symboles les plus sacrés de la culture chinoise.

Quelques heures après la diffusion des vidéos, la polémique explose sur les réseaux sociaux chinois.

Les jeunes consommateurs urbains dénoncent le choix de cette localisation tibétaine, région aux écosystèmes fragiles et aux montagnes considérées comme sacrées par les populations locales.

Pour eux, sensibles aux enjeux environnementaux et au respect des cultures traditionnelles, l’opération constitue un double affront écologique et culturel - sans que la dimension politique de la présence chinoise au Tibet ne soit questionnée.

Les dirigeants d’Arc’teryx et Cai Guoqiang, tous sexagénaires, perçoivent au contraire l’événement comme l’aboutissement d’un rêve de grandeur nationale.

Cette incompréhension mutuelle révèle un phénomène plus vaste : dans une Chine où 33% de la population a plus de 60 ans, les générations ne parlent plus la même langue. Un ratio similaire à la France, où les plus de 60 ans représentent 28% des habitants, mais avec des écarts de vécu bien plus marqués.

Quand une marque révèle un fossé générationnel

Le spectacle de trop

Arc’teryx affiche une croissance à deux chiffres en Chine malgré le ralentissement économique, portée par l’engouement post-Covid pour les sports outdoor. Ses vestes techniques, devenues symboles de statut social urbain, séduisent une clientèle aisée en quête d’authenticité et de qualité.

Le choix du Tibet pour ce spectacle pyrotechnique traduit une vision datée du marketing de prestige. Conquérir la plus haute chaîne montagneuse du monde avec l’imagerie du dragon, symbole ultime de l’esprit chinois : la démarche porte la marque d’une génération habituée à penser en termes de grandeur et de domination. Une approche qui fonctionne dans les années 1990, quand la Chine découvre l’économie de marché et admire les réussites spectaculaires.

Mais les consommateurs d’aujourd’hui ne raisonnent plus ainsi. Les urbains éduqués, cœur de cible d’Arc’teryx, privilégient la responsabilité environnementale et sociale. Ils boycottent les entreprises pratiquant le “996” - ces horaires de travail de 9h à 21h, six jours sur sept. Ils scrutent l’authenticité des marques et leurs valeurs réelles.

Un consensus apparent qui masque des divergences profondes

L’affaire révèle un phénomène singulier : sur la question tibétaine, les générations chinoises s’accordent sur la légitimité de la présence chinoise, mais pour des raisons radicalement différentes.

Les plus âgés y voient l’aboutissement d’une longue histoire de rattachement territorial et de lutte contre l’impérialisme étranger.

Les générations intermédiaires, formées par la propagande des années 1980-90, défendent cette présence comme une mission de “libération” et de modernisation face à un système “féodal”.

Les plus jeunes, nourris à l’éducation patriotique, considèrent simplement cette situation comme une évidence historique et nationale.

Ce consensus de façade masque des visions du monde incompatibles.

Quand les jeunes critiquent le spectacle d’Arc’teryx, ils le font exclusivement sous l’angle environnemental et du respect des cultures locales. La dimension politique de la présence chinoise au Tibet n’entre pas dans leur grille d’analyse critique. Cette cécité sélective illustre la puissance du contrôle narratif exercé par Pékin, mais aussi l’évolution des priorités générationnelles.

Deux Chines qui coexistent

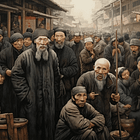

La polémique révèle la coexistence de deux univers distincts. D’un côté, les dirigeants nés dans les années 1960-70, formés pendant la période d’ouverture économique la plus fulgurante de l’histoire moderne. Leur réussite se construit sur l’efficacité, la compétition acharnée, un esprit “invasif” selon les termes de l’analyse. Pour eux, la grandeur reste l’étalon du succès.

De l’autre, les consommateurs des années 1980-2000, éduqués dans une Chine déjà prospère, sensibles aux enjeux post-matérialistes. Ils questionnent l’héritage de leurs aînés : la culture du travail excessif, la course à la croissance à tout prix, l’indifférence aux dégâts collatéraux.

Cette fracture dépasse la seule question environnementale. Elle touche à l’identité nationale et aux valeurs. Cai Guoqiang, l’artiste concepteur du spectacle, cristallise ces tensions. Célèbre pour ses créations pyrotechniques - notamment lors des JO de Pékin 2008 - il incarne une génération d’élites chinoises internationalisées, souvent établies à l’étranger mais continuant à monétiser leur succès en Chine continentale.

Une partie des critiques visent précisément ce profil : un artiste aux liens familiaux étrangers qui organise un spectacle au Tibet le lendemain du 18 septembre, date anniversaire de l’incident de Mukden et du début de l’invasion japonaise en 1931.

Générations chinoises : un laboratoire des conflits de valeurs

L’héritage des bâtisseurs

Les dirigeants actuels grandissent dans une Chine en pleine transformation. Nés pendant la Révolution culturelle, témoins de la famine et de la pauvreté, ils vivent l’ouverture économique comme une libération. Leur succès entrepreneurial se forge dans l’urgence et la nécessité : il faut construire vite, grand, fort.

Cette génération développe un style de leadership vertical, autoritaire mais efficace dans un contexte de pénurie. Quand il faut créer des entreprises ex nihilo, cette approche “top-down” permet de prendre des décisions rapides et de mobiliser les énergies. L’esthétique de la grandeur - conquérir l’Himalaya avec un dragon de feu - correspond à leur vision du monde et à leur conception de l’affirmation nationale.

Mais ce qui s’avère adapté aux années 1990 devient contre-productif aujourd’hui. Ces dirigeants, habitués au succès, peinent à remettre en question leurs méthodes. Ils sous-estiment les évolutions sociétales et culturelles, comme le montre l’incompréhension d’Arc’teryx face à la polémique.

Les nouveaux arbitres du marché

Les consommateurs nés après 1980 grandissent dans une Chine déjà riche. Ils ne connaissent ni la faim ni l’isolement international. Leur rapport au succès et à la consommation diffère radicalement de celui de leurs parents. Ils valorisent l’authenticité, la durabilité, le respect des cultures locales - du moins quand ces valeurs ne remettent pas en question les fondements du système politique.

Cette génération exprime aussi une forme de lassitude face à la course effrénée au développement. Elle refuse la culture du “996”, revendique un meilleur équilibre vie professionnelle / vie privée, questionne l’obsession de la croissance. Pour elle, “plus haut, plus fort” ne rime plus automatiquement avec “mieux”.

Cette évolution des mentalités se traduit par de nouveaux comportements d’achat. Les marques doivent désormais justifier leurs pratiques, démontrer leur cohérence, assumer leurs responsabilités. Arc’teryx l’apprend à ses dépens : son positionnement outdoor se retourne contre elle dès qu’elle semble trahir l’esprit de respect de la nature.

Les leçons pour nos sociétés vieillissantes

Identifier les fractures générationnelles

Le cas Arc’teryx offre un laboratoire d’observation précieux. En Chine comme en France, les sociétés vieillissantes font coexister des générations aux vécus radicalement différents. Si nos écarts s’avèrent moins marqués - nos aînés n’ont pas vécu de révolution culturelle - ils n’en restent pas moins significatifs.

Les plus de 60 ans français grandissent pendant les Trente Glorieuses, dans une société de plein-emploi et de progrès continu. Les actifs d’aujourd’hui évoluent dans un contexte d’incertitudes économiques, de crise climatique, de remise en question du modèle de croissance. Ces différences de contexte formatent des visions du monde parfois incompatibles.

Pour les entreprises de la Silver économie, identifier ces pierres d’achoppement devient crucial. Une solution pensée par des dirigeants de 60 ans pour des clients de 80 ans peut passer à côté des aspirations réelles de ces derniers si elle ne prend pas en compte l’évolution des mentalités.

Le piège du consensus apparent

L’exemple tibétain nous enseigne une leçon précieuse : un consensus peut masquer des divergences profondes. Toutes les générations chinoises s’accordent sur la légitimité de la présence au Tibet, mais leurs motivations divergent totalement. Cette situation se retrouve dans nos débats sur le vieillissement.

Prenons l’exemple du rejet de l’EHPAD : il fait aujourd’hui consensus en France, mais pas pour les mêmes raisons selon les générations. Un octogénaire refuse souvent l’EHPAD par attachement à son autonomie et à son environnement familier. Un baby-boomer quinquagénaire le rejette plutôt par crainte de la perte de contrôle et du déclassement social. Un millennial la trentaine y voit surtout un symbole d’échec collectif et d’infantilisation des personnes âgées.

Ces motivations différentes conduisent à des solutions différentes. Adaptation du domicile historique pour l’octogénaire, acquisition d’un domicile plus adapté pour les boomers et espérance que d’ici à ce qu’il ait 80 ans, la science aura fait disparaître la dépendance pour le Gen Z !

Au-delà du marketing : les enjeux familiaux

Ces divergences générationnelles se cristallisent dans les familles, où cohabitent des visions différentes de l’autonomie, du bien-vieillir, des priorités de vie. Les enfants quinquagénaires, héritiers de la culture du travail et de l’efficacité, peuvent privilégier des solutions sécurisantes mais normatives. Leurs parents octogénaires, attachés à leur indépendance, peuvent percevoir ces choix comme des contraintes imposées.

Ces tensions révèlent un enjeu fondamental : dans une société où l’espérance de vie s’allonge, comment préserver l’autonomie décisionnelle des personnes vieillissantes ? Comment éviter que des proches bien intentionnés mais aux valeurs différentes ne décident à leur place ?

L’urgence de l’anticipation

L’observation chinoise s’avère claire : les fossés générationnels se creusent vite et peuvent devenir insurmontables. Dans nos sociétés européennes, où les transitions se révèlent plus graduelles, nous disposons encore du temps d’agir. Mais ce temps se compte en années, pas en décennies.

Pour les personnes attachées à leur liberté de choix, l’anticipation devient vitale. Il est nécessaire de communiquer ses souhaits, consigner ses choix et organiser ses résolutions pour ne pas laisser d’autres personnes décider à notre place. Les directives anticipées ne couvrent pas seulement les questions médicales : elles concernent aussi le mode de vie, l’habitat, l’accompagnement quotidien.

Ce que je décortique dans mon essai “Dépendance des parents, sortir du déni collectif”.

Cette démarche implique un dialogue intergénérationnel précoce. Comprendre les logiques de chaque génération, expliciter les désaccords, négocier les compromis. Car contrairement aux dirigeants d’Arc’teryx, nous ne pouvons pas nous permettre d’ignorer ces évolutions.

Anticiper pour rester maître de ses choix

L’affaire Arc’teryx nous rappelle une vérité inconfortable : dans une société vieillissante, les générations peuvent devenir étrangères les unes aux autres. Ce qui semble évident aux uns paraît incompréhensible aux autres.

Plus troublant encore, un consensus apparent peut masquer des divergences si profondes qu’elles rendent impossibles toute solution partagée.

Cette réalité vous concerne.

Aujourd’hui actifs et décisionnaires, vous serez demain dépendants des choix d’une génération aux valeurs potentiellement différentes. La technologie que vous acceptez pourrait leur paraître intrusive. L’autonomie que vous valorisez pourrait leur sembler dangereuse. Le mode de vie que vous privilégiez pourrait ne plus correspondre à leurs normes.

La sagesse commande donc d’anticiper ces évolutions.

Non pas pour les subir, mais pour les accompagner en préservant notre capacité de décision. Car au fond, vieillir en liberté, c’est d’abord s’assurer que nos choix de vie ne seront pas dictés par les incompréhensions générationnelles de demain.

Excellente analyse: je fais mienne votre approche: "Un octogénaire refuse souvent l’EHPAD par attachement à son autonomie et à son environnement familier. Un baby-boomer quinquagénaire le rejette plutôt par crainte de la perte de contrôle et du déclassement social. Un millennial la trentaine y voit surtout un symbole d’échec collectif et d’infantilisation des personnes âgées."

Bien à vous

"Les directives anticipées ne couvrent pas seulement les questions médicales : elles concernent aussi le mode de vie, l’habitat, l’accompagnement quotidien". Effectivement.